当前位置

当前位置

问题描述:

2025-04-07

2025-04-07

20 浏览

20 浏览

)/]

)/]

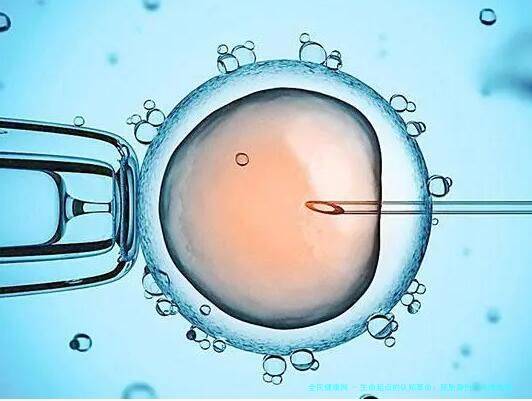

2023年《自然》杂志发布的胚胎研究显示,现**物医学已能维持体外胚胎存活至第20天,这项突破将"14天规则"的伦理红线推向舆论风口。美国生殖医学会2021年数据显示,每年约有2.6万个冷冻胚胎在生育诊所处于"法律悬置"状态——它们既不是医疗废弃物,也不具备法定人格。英国人类受精与胚胎学管理局的案例库记录着这样一起纠纷:离婚夫妻对冷冻胚胎处置权产生争议时,法院最终将其判定为"特殊生物材料"而非子女。

试管婴儿诊所的冷冻库中,超过百万的胚胎正经历着"薛定谔式生存"——可能成为孩子,也可能被用于科研或销毁。2022年美国推翻罗诉韦德案后,多个州将胚胎定义为"未出生的人",有位田纳西州的癌症患者因此无法堕掉危及生命的宫外孕胚胎。这种极端案例折射出伦理困境:当胚胎的"潜在生命权"与女性的身体自主权冲突时,法律的天平该如何倾斜?

梵蒂冈2020年发布的《人类兄弟情谊》文件中明确强调"受精卵即具有完整尊严",而佛教哲学中的"中有身"理论则认为生命是渐进过程。这种认知差异直接反映在各国**中:爱尔兰2018年公投废除堕胎禁令时,有孕妇举着"我的子宫不是圣殿"的标语走过都柏林街头,而波兰2021年实施欧洲最严格堕胎法时,教堂钟声在城市上空持续鸣响了十五分钟。

胚胎基因编辑技术的出现让问题更加复杂——当父母可以像修改设计图般调整胚胎特征时,这个"生命蓝图"的人权属性是否需要重新界定?深圳某三甲医院的调研显示,67%的受访者认为"具备心跳的胚胎"应受特殊保护,但同一批人中82%支持胚胎干细胞研究。这种矛盾心理在**合法化的乌克兰表现得尤为突出:商业**合同里既将胚胎定义为"服务标的物",又要求委托父母从胚胎阶段开始履行亲子义务。

或许我们应该借鉴荷兰的分阶段权利模型——怀孕12周前胚胎作为"潜在生命体",12周后视为"法定胎儿"。就像东京大学伦理委员会在2022年提出的"彩虹理论":胚胎的权利应像光谱般渐变,而不是非黑即白的二元判定。毕竟,在西班牙巴塞罗那的胚胎博物馆里,那些被精心保存的胚胎标本既不是医学废物,也不是法律主体,它们安静地躺在玻璃柜中,持续叩问着人类对生命起点的认知边界。

特别声明:

1、本文由全民健康网整理发布,未经许可禁止转载、抄袭及引用,本文永久地址:https://www.qm120.com/pgd/q43643.html

2、本站所有内容均不能代替医生的当面诊断,内容仅供参考,请在专业医师指导下操作,本站不承担由此引起的任何责任。

胚胎移植后,由于个体差异,并非所有人都会出现明显征兆,但部分女性可能因胚胎着床或体内激素变化,出现一些 “疑似信号”。以下是临床上较受关注的四大征兆,需结合科学判断,避免过度解读:一、轻微腹痛或腹胀表现

)/]

)/]

胚胎染色体异常是可以做试管婴儿的,而且试管婴儿技术(尤其是第三代试管婴儿)正是解决胚胎染色体异常问题的重要手段。以下从解决方案方面详细说明:针对性解决方案:第三代试管婴儿(PGT 技术)对于胚胎染色体异常问

)/]

)/]

胚胎移植后不着床是试管婴儿过程中较常见的问题(发生率约 30%-50%),具体原因复杂,需结合个体情况逐步排查并针对性调整。以下是科学的应对思路和解决方向:针对性解决措施(根据原因调整方案)1. 优化胚胎质量改善卵子

)/]

)/]

试管胚胎移植后,“怀上”(即临床妊娠)的确认需要一定时间,具体取决于胚胎类型、着床情况及检测方式,以下是详细时间线和关键节点:“怀上” 的确认时间(以科学检测为准)“怀上” 的核心标志是血液中 HCG(人绒毛

)/]

)/]