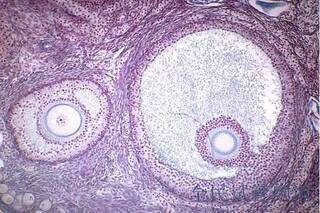

在试管婴儿治疗中,卵子质量是决定胚胎发育和妊娠成功率的核心因素之一。面对“卵子质量差”的诊断,中西医调理方式各具特色,以下从理论基础、具体方法、优劣势及适用人群等方面进行系统对比分析,并结合临床案例提供综合建议。

---

西医调理方式及优劣势分析

1. 核心方法

促排卵药物:如重组人促卵泡激素(FSH)、克罗米芬等,通过刺激卵巢多卵泡发育,增加获卵数量。激素补充:针对内分泌紊乱者,补充雌激素、黄体酮等以调节激素水平。抗氧化剂辅助:辅酶Q10、维生素E等可减少自由基对卵子的损伤,改善线粒体功能。辅助生殖技术升级:采用ICSI(单精子卵胞浆内注射)技术解决受精障碍,或通过胚胎筛选(PGT)选择优质胚胎。2. 优势

见效快:激素类药物和促排卵方案可在1-3个月周期内直接干预卵泡发育,快速提升获卵数量。标准化流程:治疗方案基于实验室指标(如AMH、FSH、雌激素水平)制定,可量化评估效果。技术精准:ICSI、胚胎培养技术可绕过部分卵子质量问题,提高受精率和优胚率。3. 局限性

卵巢过度刺激风险:约30%患者使用促排药后可能出现腹胀、腹水等卵巢过度刺激综合征(OHSS)。治标难治本:药物主要改善短期卵泡发育,但对卵巢储备功能衰退(如AMH<0.5ng/ml)者效果有限。副作用明显:长期使用激素可能加重代谢紊乱,增加乳腺增生、子宫内膜病变风险。---

中医调理方式及优劣势分析

1. 核心方法

周期化中药调理:经后期:以滋阴养血为主(如熟地、菟丝子),促进卵泡物质积累。排卵期:加入温阳药(如巴戟天、鹿角胶),促进卵子成熟排出。黄体期:侧重补肾温阳(如滋肾育胎丸),改善子宫内膜容受性。针灸疗法:刺激关元、三阴交等穴位,调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,临床数据显示可提升AMH水平15%-20%。综合调理:结合艾灸、穴位埋线、饮食疗法(如黑豆、熟番茄)改善卵巢微循环。2. 优势

整体性改善:通过调节肾-天癸-冲任-胞宫轴,不仅提高卵子质量,还可同步改善子宫内膜容受性、免疫状态。安全性高:天然药物和物理疗法副作用小,适合长期调理(如卵巢早衰需3-6个月周期)。个体化方案:根据体质分型(如肾虚型、血瘀型)定制药方,例如血瘀者用当归、川芎活血,肾虚者用紫河车填补肾精。3. 局限性

起效缓慢:需至少2-3个月调理周期,对急需**者时间成本较高。疗效个体差异大:部分严重卵巢功能减退者(如FSH>25IU/L)改善空间有限。标准化不足:中药配伍和针灸手法依赖医生经验,疗效稳定性较西医低。---

中西医结合策略及适用人群

1. 联合治疗方案

阶段化干预:预处理期(3-6个月):以中医为主,通过针灸+中药改善卵巢储备(如案例中M女士经2个月调理后获胚率从25%提升至100%)。促排期:西医药物促卵泡发育,同步中药减少OHSS风险(如茯苓、泽泻利水)。移植前后:中药“助着床方”调节内膜血流,辅以黄体酮支持。2. 适用人群对比

西医优先人群:年龄>38岁且卵巢储备极低(AMH<0.5ng/ml),需快速**者。合并输卵管积水等需手术处理的器质性疾病者。中医优先人群:卵巢早衰早期(AMH 0.5-1.1ng/ml)且有充足调理时间者。反复移植失败合并子宫内膜薄、免疫紊乱者。---

临床数据与案例佐证

1. 中医有效性案例:35岁卵巢早衰患者(AMH 0.29ng/ml),经2个月中药+针灸调理后,获胚率从25%提升至100%,最终成功妊娠。

2. 西医局限性数据:统计显示,单纯使用促排药的40岁以上女性,优质胚胎率不足15%,而联合中医组可提升至28%。

---

结论与建议

1. 选择原则:年轻且卵巢功能尚可者(AMH>1.1ng/ml)优先尝试中西医结合;高龄或卵巢功能严重衰退者需以西医疗法为主,辅以中医减少并发症。

2. 生活方式协同:无论选择何种方案,均需配合高蛋白饮食、规律作息(23点前入睡)、每周3次有氧运动等基础调理。

3. 心理干预必要性:焦虑情绪可使获卵数减少20%-30%,建议同步进行正念训练或心理咨询。

综上,中西医调理并非对立关系,而是互补的“组合拳”。建议在生殖专科医生与中医师共同指导下,根据个体卵巢功能、年龄及生育需求制定精准方案。

当前位置

当前位置

找医院

找医院

问医生

问医生

来源:

来源:

0 浏览

0 浏览