当前位置

当前位置

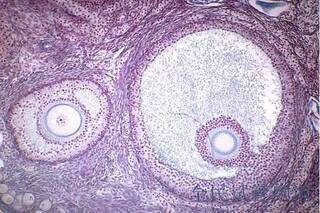

在试管婴儿治疗中,促排卵阶段卵泡数量较预期减少是临床常见问题。这一现象可能由多种复杂因素导致,而个体化促排方案的设计与动态调整是解决这一难题的核心策略。以下从原因分析、个体化促排策略及临床调整方案等方面进行系统阐述:

---

促排卵泡减少的病理生理机制

1. 卵巢储备功能下降

基础窦卵泡数(AFC)<15个、AMH<1.1ng/ml时提示卵巢低反应。研究发现,30岁以上女性每年AMH下降约5%,40岁以上患者获卵数减少率达30%-50%。基因多态性如FSHR基因Asn680Ser突变(rs6166)可导致FSH受体敏感性降低,需更高剂量促排药物。

2. 促排药物反应差异

约20%患者存在Gn药物抵抗现象,表现为相同剂量下E2上升不足50pg/ml/天。这与LHCGR受体基因rs2293275多态性相关,携带G等位基因者需要增加FSH剂量25%-30%才能达到同等卵泡发育效果。

3. 促排方案选择不当

4. 代谢与内分泌异常

BMI>27kg/m²可导致Gn生物利用度下降30%,高雄激素血症患者卵泡闭锁率增加40%。甲状腺功能异常(TSH>2.5mIU/L)会干扰卵泡发育微环境。

---

个体化促排方案调整策略

(一)卵巢储备精准评估

1. 多维评估体系

2. 分层管理策略

| 患者类型 | AMH范围 | 推荐方案 | 起始剂量 |

|-------------------|-------------|-------------------|-------------|

| 预期高反应 | >3.0ng/ml | 拮抗剂方案 | 150-225IU |

| 正常反应 | 1.1-3.0ng/ml| 长方案 | 150-300IU |

| 低反应 | <1.1ng/ml | 微刺激+GH辅助 | 300-450IU |

(二)药物剂量动态调整

1. 剂量递增策略

2. 辅助药物联用

(三)促排方案优化选择

1. 双重刺激方案(DuoStim)

在黄体期进行二次促排,可使DOR患者累计获卵数增加40%,但需注意子宫内膜容受性调整。

2. 个体化时机

3. 黄体支持革新

采用r-hLH联合孕酮可提高卵泡期孕酮水平,改善颗粒细胞功能,减少卵泡闭锁。

---

综合干预措施

1. 代谢调控

2. 抗氧化治疗

辅酶Q10(600mg/d)+维生素E(800IU/d)联合使用6个月,可使受精率提高15%

3. 心理干预

认知行为治疗(CBT)可降低皮质醇水平30%,改善GnRH脉冲分泌频率

---

临床路径优化

1. 实时监测体系

2. 风险预警机制

| 风险指标 | 临界值 | 应对措施 |

|-------------------------|-------------|-------------------------|

| 日均E2增幅 | <50pg/ml | 增加Gn剂量75IU |

| 卵泡发育离散度 | >30% | 调整方案 |

| 黄体期孕酮 | <10ng/ml | 追加hCG 1500IU |

---

特殊人群管理

1. 高龄患者(≥38岁)

采用PPOS方案(孕激素联合促排),周期取消率降低20%,累积活产率提高12%。

2. 既往卵巢手术史

术前AMH下降40%以上者,推荐使用双(GnRHa+hCG)提高获卵率。

3. 基因异常携带者

BRCA突变患者建议采用温和刺激,Gn总量控制在2500IU以内,降低卵巢过度刺激风险。

---

个体化促排方案需要整合卵巢储备评估、基因多态性分析、代谢状态调控等多维度信息。临床实践中建议采用"评估-干预-监测-调整"的动态管理模式,通过精准的剂量滴定(如每3天调整Gn剂量50-75IU)、辅助药物联用(如GH+DHEA)及适时方案转换(如长方案转拮抗剂方案),可使低反应患者的临床妊娠率提升至35%-40%。未来随着PGT-A与人工智能卵泡监测技术的结合,个体化促排将实现更高层次的精准化。

找医院

找医院

问医生

问医生

来源:

来源:

0 浏览

0 浏览