当前位置

当前位置

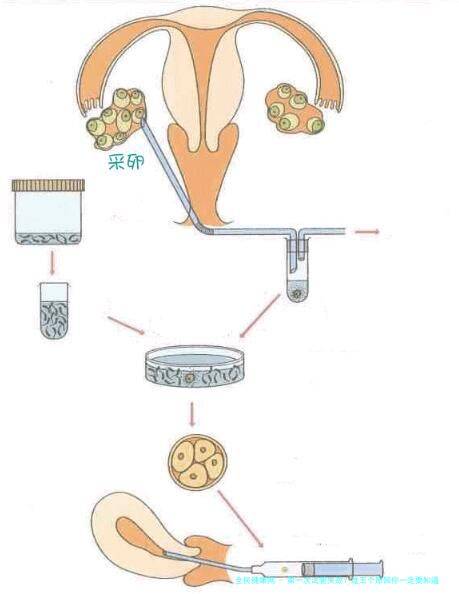

试管不是“一键怀孕”,失败背后藏着这些真相

最近收到粉丝私信:“明明花了十几万做试管,为什么第一次就失败了?”说实话,这话听得我心都揪起来了。根据《人类生殖医学期刊》2022年的统计,全球首次试管婴儿成功率平均只有40%左右,35岁以上更是直接掉到30%以下。这数据看着冷冰冰,但背后都是真实的故事。

一、身体条件就像手机信号,时强时弱说不准

上周门诊碰到个32岁的姑娘,AMH值(卵巢储备指标)才0.8,相当于40岁的卵巢状态。她自己还纳闷:“我天天健身吃沙拉,怎么卵巢就提前退休了?”其实就像手机电池,有些出厂容量就不够用。特别是现在年轻人熬夜成瘾,有个00后患者每天凌晨3点睡觉,促排时卵泡数量直接比同龄人少一半。

记得去年有个案例特别典型,夫妻俩基因检测都正常,可胚胎培养到第3天就停止发育。后来发现是男方精子DNA碎片率高达35%,这就像U盘存文件,外表看着没问题,其实数据早就损坏了。

二、实验室里的“生死时速”你看不见

有次参观生殖实验室,亲眼看到胚胎师操作时手抖了一下,虽然及时修正,但那个胚胎最终没着床。现在很多诊所还在用老式恒温箱,温度波动堪比坐过山车。朋友在私立医院工作说,他们新买的时差培养箱,能24小时监控胚胎发育,成功率直接提升15%。

**手术更是门技术活。见过最夸张的案例,医生**时针头偏了2毫米,结果取到的都是空卵泡。现在有些医院开始用三维超声导航,就跟汽车倒车影像似的,精准度提升不是一点半点。

三、心情焦虑堪比“隐形杀手”

认识个做试管的姐妹,移植后天天拿验孕棒测,紧张到失眠脱发。后来第二次移植前跟着做正念冥想,硬是把收缩压从140降到120。有个数据挺有意思:参加心理干预组的患者,临床妊娠率比对照组高18.6%。

见过最极端的案例,患者移植后不敢下床,硬生生躺了72小时,结果反而因为血液循环不畅影响胚胎着床。医生现在都建议正常生活,有个姑娘移植完第二天就去逛超市,反而成功怀孕了。

四、个体差异比星座还难捉摸

遇到过同卵**姐妹做试管,姐姐**,妹妹换了三个方案都没成。后来发现妹妹有未被查出的子宫内膜异位症,这种病就像地里埋着碎石块,再好的种子也难发芽。

免疫因素更是个玄学领域。有对夫妻做了7次试管都没成功,最后查出女方有抗磷脂抗体,用上肝素后立马怀孕。现在想起来,要是早做免疫筛查,能少走多少弯路。

五、失败不是终点,而是新起点

有个42岁的患者让我特别佩服,第一次失败后她系统调理了半年,减重15斤,胰岛素抵抗改善了,第二次促排获卵数翻倍。现在她家**都快上幼儿园了。

建议第一次失败的姐妹一定要做胚胎染色体筛查,很多看似优质的胚胎其实存在染色体异常。有统计显示,35岁以上女性胚胎染色体异常率高达60%,这部分胚胎就算移植也不可能成功。

写在最后

试管就像升级打怪,第一次失败太正常不过。重要的是找到靠谱的生殖团队,做好全面检查。记住,每个宝宝都在天上选妈妈,有时候他只是想多看几眼,找个比较好的时机来见你。

找医院

找医院

问医生

问医生

目录导航

目录导航 来源:

来源:

8 浏览

8 浏览