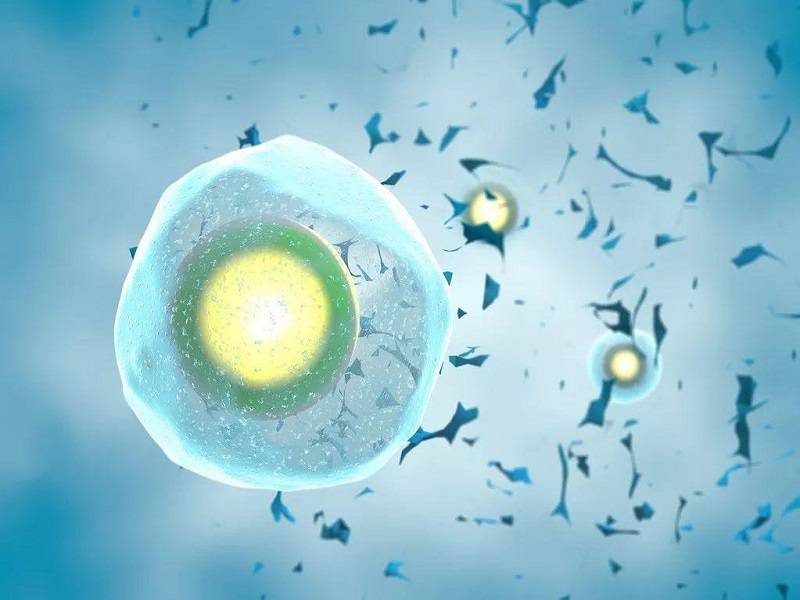

随着生殖医学的飞速发展,试管婴儿技术已从第一代跨越到第四代。四代试管婴儿作为最新突破,通过替换**中的缺陷线粒体,为携带线粒体疾病的家庭提供了生育健康后代的可能性。这项技术于2016年在英国首次获批应用,被视为人类辅助生殖领域的重要里程碑。然而,其背后的生物学机制、伦理争议及潜在风险也引发了全球医学界与社会公众的激烈讨论。

四代试管婴儿优缺点

四代试管婴儿对于线粒体DNA突变引发的肌肉萎缩症、Leigh综合征等致命性疾病,MRT通过将母亲卵子的细胞核移植到健康**的去核卵胞浆中,理论上可阻断致病基因的垂直传播。但与此同时,胚胎操作涉及的基因编辑边界、子代长期健康风险,以及"三亲婴儿"带来的伦理困境,也让这项技术始终处于舆论风口浪尖。具体如下:

一、技术优势

1. 阻断线粒体疾病代际传播

线粒体疾病具有母系遗传特性,传统三代试管技术(PGT)只能筛选胚胎,无法修正基因缺陷。而四代技术通过替换缺陷线粒体,首次实现从根源上切断致病基因传递。英国人类受精与胚胎学管理局(HFEA)统计显示,适用家庭的后代患病率可从25%骤降至5%以下。

2. 提升高龄女性卵子质量

线粒体作为细胞的"能量工厂",其功能衰退是卵子老化的重要原因。临床数据显示,40岁以上女性使用MRT技术后,胚胎着床率提升约15%,流产率降低20%。墨西哥首例"三亲婴儿"的诞生,正是基于改善卵子质量的考量。

3. 推动基因治疗研究进程

MRT为治疗核DNA疾病提供了新思路。2023年《细胞》期刊研究证实,通过优化细胞核移植技术,未来或可应用于修复染色体异常。日本科研团队已在动物实验中成功校正亨廷顿舞蹈症相关基因。

二、争议焦点

1. 跨代基因编辑的伦理困境

尽管MRT未改变核DNA,但线粒体DNA仍占人类基因组的0.1%,这触碰了"设计婴儿"的敏感边界。德国伦理委员会明确反对该技术,认为其违背《奥维耶多公约》中"禁止改造人类基因组"的原则。更尖锐的批评指出,**的线粒体DNA可能影响外貌特征,引发复杂的亲权认定问题。

2. 潜在健康风险尚未明确

美国FDA的十年追踪研究发现,5%的MRT子代出现线粒体异质性失衡,可能导致代谢异常。2022年《新英格兰医学杂志》案例显示,某受试儿童3岁时出现不明原因的运动功能障碍,怀疑与线粒体兼容性相关。动物实验更发现,部分恒河猴后代存在神经发育迟缓现象。

3. 技术滥用可能加剧社会不公

新加坡国立大学生殖伦理专家指出,若将MRT用于非医疗目的(如提升胚胎活力),可能催生新的生育歧视。韩国已有私立诊所推出"线粒体优化"套餐,报价高达8万美元,这种商业化趋势恐将扩大医疗资源分配差距。

总结,四代试管婴儿技术犹如一把打开潘多拉魔盒的钥匙,既释放出改写遗传命运的巨大潜能,也释放出逾越伦理边界的未知风险。截至2023年,全球仅有英国、乌克兰等5国立法批准其临床应用,且严格限定于线粒体疾病家庭。