1. 婚姻价值的本质与年龄无关

婚姻的核心应建立在爱情、尊重和共同价值观上,而非年龄或生育能力。现代社会对“大龄剩女”的污名化(如中“快绝经了,娶你回去养老吗?”的言论)反映了传统婚恋观对女性生育价值的过度聚焦。但数据显示,当代女性在职业成就、经济独立性方面显著提升(提到北上广深单身女性购房率高于男性),其人生价值早已超越单一婚育角色。

2. 绝经后的生育可能性与医学限制

女性绝经后卵巢功能衰退,自然受孕概率极低,但并非完全不可能。医学上可通过以下方式评估生育潜力:

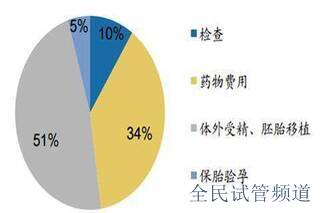

卵巢储备检测:AMH(抗缪勒氏管激素)<1.1ng/ml或基础FSH≥10IU/L提示卵巢功能下降。 辅助生殖技术:即使绝经,通过卵子*或试管婴儿技术(IVF)仍有机会妊娠(0][^11)。但需注意,45岁以上女性试管成功率低于10%,且流产率高达50%(2][^13)。 3. 社会偏见与个体选择的冲突

的案例揭示部分男性对高龄女性的生育焦虑,而则批判将女性物化为“生育工具”的陈旧观念。事实上,婚姻决策应综合考量伴侣的情感契合度、生活规划及对生育风险的共同承担意愿。

试管技术成为高龄生育首选的核心原因

1. 应对卵子质量与数量下降的刚性需求

卵子储备枯竭:女性35岁后卵子数量急剧减少,40岁时可用卵泡可能不足5%(][^12)。试管技术通过促排卵获取更多卵子,突破自然周期限制。 胚胎筛选优势:三代试管(PGT)可检测胚胎染色体异常(如21号染色体导致的唐氏综合征),将健康胚胎移植率提升至65%(][^8)。相较于自然受孕,该技术将40岁以上女性的活产率从不足5%提高至约15%。2. 降低高龄妊娠风险的技术保障

规避遗传疾病:三代试管可筛查200余种单基因遗传病(如地中海贫血),避免异常胚胎植入。 精准医疗干预:通过子宫内膜容受性检测(ERA)优化移植时机,结合黄体支持药物降低流产率(][^8)。 多学科风险管理:高龄孕妇的妊娠期高血压、糖尿病等并发症可通过试管周期前的代谢评估及孕期监护提前干预(2)。3. 突破生理限制的生育方案扩展

卵子冷藏与捐*:未绝经女性可提前冻存卵子(如4中50岁女性使用 *** 案例),绝经后则需依赖捐*卵子(法律允许条件下)。 助孕与基因编辑探索:部分国内允许第三方辅助生育,CRISPR等基因编辑技术未来或可修复卵子老化缺陷(需审查)(4)。高龄婚育的理性决策框架

1. 医学评估先行

生育力全面检查:包括AMH、窦卵泡计数、宫腔镜评估子宫环境(][^12)。 风险告知:医生需明确告知45岁以上女性试管成功率低于5%、孕期并发症风险增加30%-50%等数据(3][^14)。2. 心理与社会支持系统构建

家庭共识:需与伴侣讨论育儿分工、经济压力(如试管费用约10-20万元/周期)及可能出现的子女健康问题(][^12)。 社会资源整合:借助心理咨询缓解焦虑(2提及高龄女性心理压力),参与高龄孕妈社群获取经验支持。3. 替代方案考量

*** 与丁克选择:若医学条件不理想,可探索非生育型家庭模式。 梯度生育计划:例如先尝试自卵试管,失败后转向 *** ,避免过度医疗投入(4)。与争议

1. 技术边界与挑战

年龄上限争议:我国现行规定禁止45岁以上女性使用自卵试管,但个别医院通过特批案例突破限制(4)。 子代权益保障:高龄父母需规划子女成长阶段的长期陪伴能力,避免“老年育儿”的抚养断层。2. 性别平等的再思考

社会应正视男性同样面临精子质量下降问题(40岁以上男性子代自闭症风险增加),而非单方面苛责女性。

未来展望:技术革新与观念进化

1. 卵巢再生技术的突破

干细胞疗法、线粒体置换等研究有望逆转卵巢衰老(实验阶段),或使绝经女性恢复生育能力。

2. 社会认知的重构

需推动公众教育,如倡导的“女性价值不装在婚戒盒里”,鼓励多元人生选择。

总结:绝经后的大龄女性是否“能娶”,本质是对个体价值的尊重与医学可能性的权衡。试管技术通过科学手段部分化解了高龄生育困境,但决策需基于充分知情、风险共担及对婚姻本质的深刻理解。未来,随着技术进步与社会观念革新,婚育选择将更趋人性化与多样化。

当前位置

当前位置

找医院

找医院

问医生

问医生

目录导航

目录导航 来源:

来源:

0 浏览

0 浏览