当前位置

当前位置

绝经通常被视为女性生育能力终结的标志,但随着辅助生殖技术的发展,部分绝经女性仍有机会通过特殊手段实现生育。本文将从医学原理、技术路径、真实案例及风险四方面展开深度分析,为有此类需求的群体提供全面参考。

---

绝经后生育的医学可能性与限制

绝经的本质是卵巢功能衰竭,表现为卵泡耗竭、雌激素水平下降及排卵终止。自然受孕可能性极低,但以下情况可能突破生理限制:

1. 偶发性排卵:极少数女性绝经初期(如1-2年内)可能因激素波动出现偶发排卵,但绝经6年后概率近乎为零。

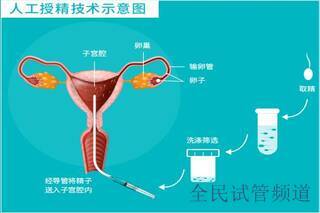

2. 辅助生殖技术:通过激素替代疗法(HRT)重建子宫内膜环境,结合*卵体外受精(IVF)或胚胎移植,可绕过卵巢功能衰退的障碍。例如,使用年轻捐*者的卵子与配偶精子形成胚胎后植入,理论上可实现妊娠,但需满足子宫条件良好、无严重基础疾病等前提。

3. 卵巢组织冻存:部分女性在绝经前通过冷冻保存卵巢组织或卵子,未来可通过解冻复苏技术尝试生育。但绝经6年后启用此类储备的案例尚未见报道。

---

高龄试管妈妈的真实案例:技术突破与个体奇迹

尽管医学界普遍认为绝经6年后自然怀孕概率趋近于零,但辅助生殖技术仍创造了少数高龄生育奇迹:

1. 61岁华人女性的*卵试管成功

辽宁某医院的案例显示,一名61岁绝经女性通过*卵IVF成功妊娠。其治疗过程包括:

该案例印证了*卵技术对绝经女性的可行性,但需注意其成功率仅约2%-5%。

2. 54岁失独母亲的艰辛再孕

湖北程女士在54岁时通过自体卵试管受孕(需明确其绝经时间未披露)。医疗团队通过微刺激促排卵技术获取2枚胚胎,并经过长达半年的内膜调理实现着床。最终通过剖宫产诞下健康*婴,但孕期全程需配合降压药、血糖监测及心理干预。此案例提示,若卵巢仍存残存卵泡(如早发性绝经),个体化治疗可能创造机会。

3. 全球较高龄产妇的争议

印度74岁女性通过*卵IVF生下双胎,刷新生育年龄纪录。该案例依赖年轻*卵者、高强度激素治疗及严格孕期监护,但引发了对高龄妊娠健康风险及儿童成长环境的讨论。

---

技术路径与成功率分析

针对绝经6年女性,现有医学手段主要包括以下三类:

| 技术类型 | 适用条件 | 成功率 | 主要风险 |

|--------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|

| *卵试管婴儿 | 子宫功能正常,无严重慢性病 | 5%-10% | 妊娠期高血压、早产、胎盘功能不全 |

| 助孕 | 法律允许且能找到合适助孕者 | 20%-30% | 法律纠纷、争议 |

| 卵巢组织移植 | 绝经前已冻存组织且解冻成功 | <5% | 手术并发症、卵巢过度刺激综合征 |

成功率随年龄骤降:45岁以上女性自体卵试管成功率不足5%,50岁以上即使使用*卵,活产率也仅约15%。绝经6年意味着卵巢功能完全衰竭,需依赖*卵或助孕,且需承担更高的流产、胎儿畸形及母体并发症风险。

---

风险警示与考量

1. 母体健康威胁

高龄妊娠可能诱发妊娠期糖尿病(发生率较年轻女性高3倍)、子痫前期(风险增加50%),以及心血管负荷过重导致的器官衰竭。例如,54岁程女士孕期需持续服用抗凝药物以预防血栓。

2. 子代健康隐患

尽管*卵可降低染色体异常风险,但高龄子宫环境仍可能影响胎盘功能,导致胎儿生长受限或早产。父母与子女的年龄差超过50岁可能引发家庭教育与心理适应问题。

3. 社会争议

超高龄生育常涉及助孕合规性、资源分配公平性(如医疗资源向高风险案例倾斜)及儿童福祉等争议。例如,印度74岁产妇的双胎未来将面临“幼年失怙”的高概率困境。

---

决策建议:理性评估与综合规划

1. 医学评估先行

需进行宫腔镜、激素六项、心血管功能等全面检查,确认子宫容受性及全身状态是否耐受妊娠。例如,61岁张女士在试管前接受了半年子宫调理。

2. 心理与经济准备

高龄生育需承担高昂治疗费用(单次*卵试管约10-20万元)及长期育儿压力,建议家庭预先进行心理辅导与经济规划。

3. 与法律咨询

在国内现行法规下,助孕尚未合法,*卵需符合《人类辅助生殖技术管理办》的审查。建议优先通过正规生殖中心获取服务,避免法律纠纷。

---

绝经6年后生育属于极小概率事件,需依赖辅助生殖技术、严格医学管理及一定运气成分。尽管个别案例展现了医学的突破性,但高龄妊娠的本质仍是“与生理规律的博弈”。对于有此意愿的女性,建议以理性态度权衡风险,充分咨询生殖医学专家,并优先考量自身健康与未来家庭可持续性。生命的延续不仅是技术的胜利,更需人文关怀与责任意识的共同支撑。

(注:本文案例与数据均来自公开报道及医学文献,具体治疗方案需以专业医生评估为准。)

找医院

找医院

问医生

问医生

目录导航

目录导航 来源:

来源:

3 浏览

3 浏览