当前位置

当前位置

卵泡少的女性是否可以做试管婴儿以及医生建议先调理再进周的原因,需结合个体情况和医学评估综合判断。基于医学专业角度的详细分析:

---

卵泡少女性是否可以做试管婴儿?

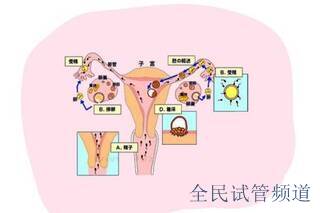

答案是可以,但需满足一定条件。试管婴儿的成功率与卵泡数量、质量及卵巢功能密切相关。

1. 可行性分析:

2. 不可行的情况:

---

医生建议先调理再进周的原因

调理的核心目标是改善卵巢功能、提高卵子质量及优化子宫环境,从而提升试管婴儿成功率并降低风险。

(一)提高卵子质量与数量

1. 生活方式调整:

2. 医学调理手段:

(二)优化促排卵效果

1. 同步卵泡发育:若基础卵泡大小不均,直接促排可能导致部分卵泡未成熟。调理后可提高卵泡均匀度,增加可用卵子数量。

2. 个性化促排方案:通过前期检查(如性激素六项、AMH)制定方案。例如,卵巢低反应者可能改用拮抗剂方案或自然周期方案。

(三)降低并发症风险

1. 避免卵巢过度刺激(OHSS):卵巢功能差者直接大剂量促排易引发腹水、血栓等风险,调理可增强卵巢耐受性。

2. 改善子宫内膜容受性:通过雌激素补充或宫腔灌注改善内膜厚度,提高胚胎着床率。

---

医生的综合考量

1. 年龄与时间成本:年轻女性可适当延长调理周期(1-3个月),而高龄女性需权衡调理时间与卵巢功能衰退速度。

2. 经济与心理因素:直接进周若失败可能增加经济负担和心理压力,调理可减少重复周期次数。

3. 个体化评估:医生需结合AFC(基础卵泡计数)、AMH(抗缪勒管激素)等指标判断调理必要性。例如,建议“AFC<5时需优先调理”。

---

调理后的成功率改善

研究表明,经过3个月的系统调理,卵泡少患者的获卵数平均增加1-2个,优质胚胎率提升约15%。例如:

---

总结与建议

1. 明确自身条件:通过AMH、性激素六项等检查评估卵巢储备。

2. 积极调理:至少提前1-3个月调整饮食、作息并配合药物干预。

3. 选择专业机构:经验丰富的医生能制定个性化方案,如1提到“获卵9-15个为理想范围,但质量比数量更重要”。

最终,卵泡少并非试管婴儿的绝对禁忌,但需通过科学调理较大化成功概率。患者应充分信任医生建议,保持积极心态,避免焦虑对内分泌的负面影响。

找医院

找医院

问医生

问医生

目录导航

目录导航 来源:

来源:

0 浏览

0 浏览