在备孕或辅助生殖治疗过程中,卵泡监测是评估卵巢功能与排卵状态的核心手段。B超下卵泡直径的数值变化,常牵动着备孕家庭的敏感神经。当报告显示卵泡从20mm缩小至15mm时,不少人会陷入焦虑:“这是卵泡萎缩了吗,是否意味着排卵失败了呢”事实上,卵泡大小的波动既可能是正常生理现象,也可能提示异常情况。准确解读这一变化背后的机制,需要结合医学检查、生理周期及个体差异进行综合分析。

卵泡从20变15怎么回事

卵泡发育并非单向的线性增长过程,其大小变化受到激素调控、测量误差、生理阶段等多重因素影响。从20mm到15mm的数值变化,既不能简单等同于“萎缩”,也不能盲目视为正常波动。生殖医学领域将卵泡直径缩小分为生理性回缩与病理性萎缩两种类型,前者可能预示着排卵临近,后者则需警惕卵巢功能异常。具体如下:

一、测量误差

卵泡监测中20mm到15mm的数值变化,首先需排除技术性误差:

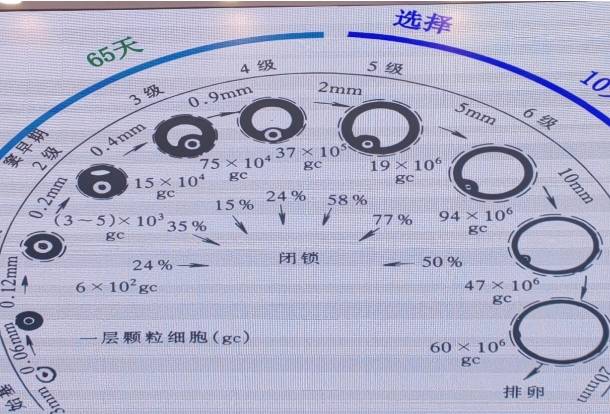

切面选择差异:B超测量卵泡时,若探头角度偏移,同一卵泡在不同切面的直径可相差2-5mm。例如某生殖中心实验显示,操作者人为倾斜探头15度,可使卵泡测量值减少3.2mm。

卵泡形态变化:成熟卵泡并非完美球形,排卵前可能出现不规则变形。当卵泡从圆形变为椭圆形时,最大径线可能从20mm变为15mm,实际体积仅减少约30%(体积公式:V=4/3πr³)。

设备分辨率限制:普通腹部B超的误差范围约±2mm,而阴道B超精度更高(±1mm)。某三甲医院统计发现,同一患者间隔2小时复查,卵泡测量差值≥3mm的概率达18%。

二、排卵前兆

成熟卵泡在排卵前24-48小时常出现特征性变化,这种“缩小”实为生理性调整:

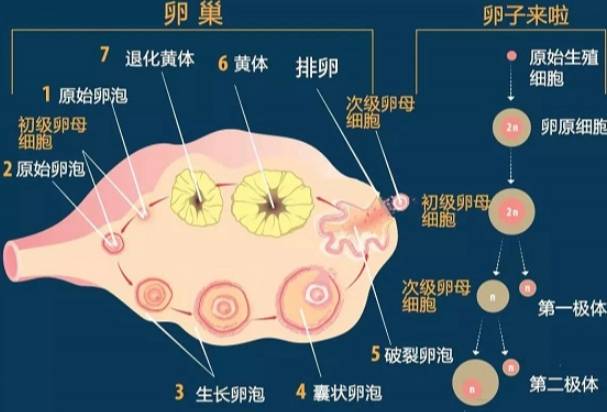

颗粒细胞重组:LH(促黄体生成素)峰触发**成熟,卵泡壁颗粒细胞重新排列,可能导致直径暂时性缩小2-4mm。

卵泡液成分改变:排卵前卵泡液中的前列腺素浓度升高,液体粘稠度增加,B超下可能呈现“边界模糊、直径减小”的表现。

卵丘细胞分离:携带卵子的卵丘复合体从卵泡壁脱离,形成超声可见的“锯齿状”内壁,此时测量值可能下降但实际排卵正在启动。

三、病理性萎缩

当卵泡缩小伴随以下特征时,需考虑病理性萎缩的可能:

进行性缩小无排卵:卵泡持续缩小超过3天,且未出现黄体形成(B超显示卵泡壁皱缩、无血流信号)。多见于卵巢功能减退、黄素化未破裂卵泡综合征(LUFS)。

激素水平异常:

E2(雌二醇)>200pg/mL但无LH峰:提示卵泡闭锁

P(孕酮)过早升高:可能导致卵泡提前黄素化

病理基础疾病:子宫内膜异位症患者中,约40%会出现反复卵泡发育停滞;甲状腺功能异常者卵泡萎缩风险增加2.3倍。

总结,卵泡从20mm变为15mm,既是B超监测中的常见现象,也是需要辩证分析的医学信号。从技术误差的客观存在,到排卵前的生理性调整,再到病理性萎缩的警示作用,这三个层面的解读构建了科学认知的完整框架。备孕群体不必因单一数据波动过度焦虑,但也不能忽视持续异常的缩小趋势。