1988年3月10日,随着郑萌珠在北京大学第三医院的诞生,中国辅助生殖技术史掀开了崭新篇章。转眼间,这群曾经震惊全国的「试管宝宝」已陆续步入而立之年。最新数据显示,我国现存试管婴儿已超30万例,仅2022年就有约40万例试管婴儿诞生。这个曾被视作「非自然」的群体,正在用自己的人生轨迹改写社会认知。

在昆明某三甲医院的生殖中心,笔者见到了38岁的李婷(化名)。作为西南地区首批试管婴儿,她刚刚诞下自己的**。「小时候总被同学叫『外星人』,现在同事听说我的身份反而觉得酷。」她的经历印证着《柳叶刀》2021年的研究结论:试管婴儿在身心健康、社会适应能力等方面与自然受孕群体已无统计学差异。

技术的迭代速度远超想象。从最初成功率不足10%的第一代技术,到如今囊胚培养、胚胎植入前遗传学检测(PGT)等第三代技术的普及,成功率已提升至60%-70%。深圳中山泌尿外科医院2023年的案例显示,一位47岁女性通过线粒体置换技术成功妊娠,这在五年前还是天方夜谭。

社会观念的转变同样耐人寻味。北京师范大学2022年社会调查显示,78%的受访者认为试管婴儿是「正常的生育选择」,这个数字在2000年仅为23%。在杭州互联网公司工作的张先生坦言:「我们选PGT筛查时就像选手机配置,反而纠结该不该保留些『随机性』。」

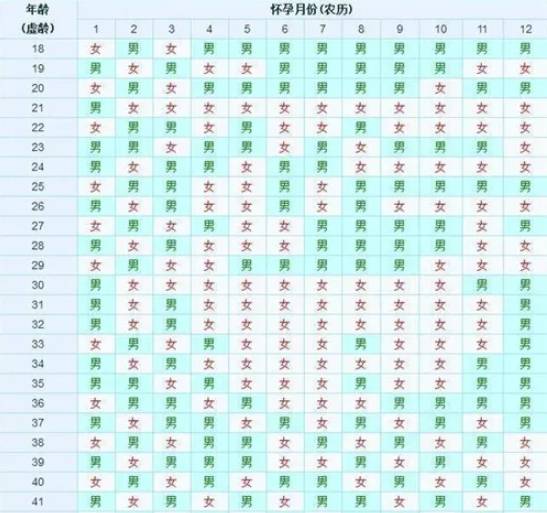

但争议始终如影随形。2023年初某明星公开「定制婴儿」事件引发热议,暴露出技术滥用风险。生殖伦理专家王教授指出:「当我们可以选择胚胎性别、筛查200多种遗传病时,如何界定医学必要性与人性化选择,仍是待解难题。」

未来十年或将迎来更大突破。中科院团队正在研究的体外配子技术,可能让皮肤细胞直接转化为精卵细胞。这既为千万不孕家庭带来曙光,也让「父母」的定义变得模糊。正如郑萌珠在采访中所说:「我们这代人既是科技的产物,更要成为伦理的守护者。」

站在40年的时间节点回望,试管婴儿技术早已超越单纯的不孕治疗范畴。它像面多棱镜,折射着技术进步与社会伦理的角力,照见人性对生命奥秘的永恒求索。当首例试管婴儿路易丝·布朗在伦敦自然历史博物馆冷冻自己卵子时,这个举动似乎隐喻着:科技创造的生命,终将在人类文明中找到自己的温度。