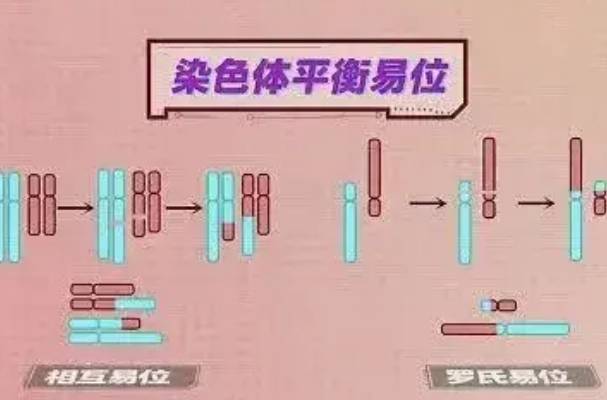

近年来,随着辅助生殖技术的普及,"染色体平衡易位"这一专业名词逐渐进入大众视野。作为染色体结构异常的一种类型,平衡易位携带者虽表型正常,却在生育过程中面临重重阻碍。临床数据显示,这类患者通过试管婴儿技术获得的胚胎中,仅有不足20%能发育为优质囊胚,远低于普通人群的50%-60%。这一现象背后,是胚胎发育早期复杂的遗传学机制在"暗中作祟"。本文将结合现有资料,给大家解释为何染色体平衡易位会大幅降低囊胚形成率。

染色体平衡易位影响遗传物质的稳定

染色体平衡易位携带者的精卵细胞在减数分裂时,会面临特殊的遗传挑战。正常细胞分裂时,23对染色体会平均分配,而平衡易位者的两条不同染色体发生片段交换后,形成的配子可能出现染色体片段重复或缺失。当这样的配子结合成胚胎后,遗传物质的失衡会在早期发育阶段集中爆发:

1、关键基因剂量异常

染色体片段的重复或缺失直接改变基因表达量,导致胚胎发育所需的关键调控蛋白失衡。例如,与细胞分化相关的HOX基因家族若出现剂量异常,可能直接中断囊胚形成。

2、表观遗传紊乱

异常的染色体结构可能破坏DNA甲基化模式等表观遗传标记。研究发现,平衡易位胚胎中印记控制区域的异常甲基化率高达73%,直接影响胚胎的发育潜能。

3、代谢应激累积

遗传物质失衡导致线粒体功能异常,胚胎在快速分裂阶段能量供给不足。实验室观察显示,这类胚胎的ATP生成量较正常胚胎减少40%以上。

这种多层次的遗传缺陷,使得多数胚胎在发育至第3天(8细胞期)后便停滞生长,难以形成具有完整内细胞团和滋养层的囊胚结构。

胚胎自我淘汰机制

现代胚胎学研究揭示,囊胚形成过程存在严格的"质量控制系统"。对于存在染色体异常的胚胎,母体会启动天然筛选机制:

1、细胞周期检查点激活

当胚胎检测到DNA损伤或染色体异常时,P53等监控蛋白会被激活。在平衡易位胚胎中,这种监控系统的激活概率是正常胚胎的3.2倍,直接导致细胞分裂暂停或凋亡。

2、非整倍体细胞的竞争淘汰

即便部分细胞能继续分裂,异常细胞与正常细胞的混杂状态会引发"嵌合现象"。实验室数据显示,超过65%的平衡易位胚胎在第5天呈现严重嵌合(异常细胞占比>50%),这类胚胎几乎无法通过囊胚筛选。

3、滋养层发育障碍

囊胚形成需要外层滋养层细胞的同步扩张。染色体异常胚胎中,负责分泌hCG等信号的滋养层前体细胞数量减少78%,导致胚胎难以完成"孵化"过程。

染色体平衡易位对囊胚培养的阻碍,本质上是生命对遗传稳定性的严苛要求。从减数分裂时的随机分配到囊胚形成时的精密调控,每个环节都在筛除遗传异常的胚胎。这种看似残酷的自然选择,实则确保了物种的遗传健康。

对患者而言,正视平衡易位对胚胎发育的影响,选择个体化的助孕方案至关重要。随着单细胞测序、人工智能胚胎评估等新技术的应用,医学界正逐步攻克这一生殖难题。对于仍在求子路上跋涉的夫妇,既要保持科学认知,也应怀有合理期待,在精准医学的时代,更多突破正在孕育之中。