雌二醇片服用期间排卵情况及戊酸雌二醇片用量咨询

本主题围绕雌二醇片与戊酸雌二醇片在调控周期、影响排卵以及用药强度上的要点进行梳理,旨在帮助读者建立对相关治疗的认知框架。通过理解药理机制、常见临床情境与监测要点,可以更清晰地把握药物对排卵的潜在影响,以及在治疗计划中如何进行科学的用药调整。

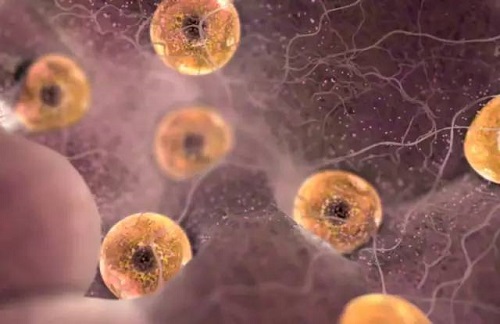

雌二醇片服用对排卵的影响及机制

雌二醇片在体内通过负反馈抑制下丘脑-垂体-卵巢轴,降低促卵泡刺激素和黄体生成素的分泌,常使卵泡发育受抑,从而延缓或抑制排卵。持续或较高强度的用药容易使排卵过程被抑制,尤其在未搭配促性腺轴激素药物的情境中更为显著。因此,在需要实现周期控制、或以内膜为重点的治疗方案中,雌激素往往与其他药物(如孕激素、促性腺轴抑制剂等)共同应用,以实现对排卵时机的调控。这种机制在不同治疗目标下可呈现不同的排卵结果,因此需要结合具体治疗意图进行个体化设计。

影响排卵的关键因素与临床情境

影响排卵的关键因素包括用药时长、剂量强度、给药节律以及是否伴随其他药物联合使用。对于需要内膜准备的情景,雌二醇片与戊酸雌二醇片往往作为基础雌激素,辅助以孕激素实现周期的分层调控;不同阶段对排卵的影响并不相同,监测如激素水平、超声内膜厚度以及卵泡情况等,是判断是否达到治疗目标的关键。若目标是抑制排卵以便进行人工周期管理,通常会采用稳定的雌激素水平与周期性的孕激素配伍,并在必要时搭配局部或系统性的促性腺轴抑制策略,从而降低自然排卵的可能性。相反,在需要特定排卵时间的情境下,医生会调整药物组合与用药节律,以便更地控制排卵窗口。整体上,药物选择应与周期目标、监测频次和个体反应紧密对应,避免自行调整药量。

用量与监测要点及数据支持

在用量方面,常见的基础区间包括:雌二醇片的常用剂量多在每日1-2毫克,必要时可分次给药,按反应进行阶段性调整;戊酸雌二醇片的典型每日用量多为2-6毫克,分次使用以维持稳定的血药水平,具体以内膜反应和激素水平为导向。治疗期间的监测要点包括超声评估内膜厚度(常见目标区间约为7-14毫米以支持适宜的周期环境)、血清雌二醇水平及其他相关激素水平的动态观察,以及卵泡发育情况的跟踪。排卵监测通常结合卵泡径向的超声评估与促LH峰值等激素信号进行综合判断。需要强调的是,以上数据为通用区间,实际方案应结合个体情况、伴随用药及治疗目标,由专业人员进行个体化调整并进行必要的随访。对药物的调整应在医生的指导下进行,避免自行改变剂量或用药节律。

雌二醇片与戊酸雌二醇片在调控排卵与内膜环境方面具有明确的药理基础和多样的临床应用。理解作用机制、掌握监测要点,并在专业指导下制定与调整用药方案,是实现治疗目标的关键。读者在了解自身治疗目标后,宜与专业人员就用药策略、监测计划与可能的副作用进行充分沟通,以确保治疗的安全性与有效性。