试管婴儿促排阶段如何防止空卵泡现象?

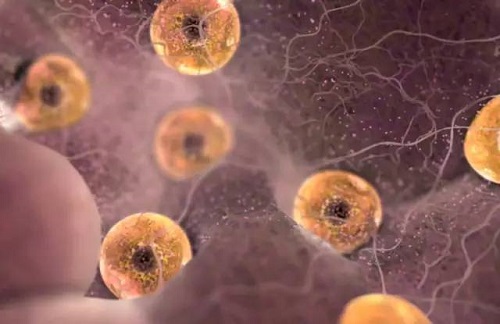

在促排阶段,空卵泡现象可能导致**失败,直接影响试管婴儿的成功率。要降低此风险,需要从基线评估、个体化促排方案、严密监测与触发等方面系统应对。核心在于让卵泡健康同步发育、在恰当时机实现成熟卵泡的获得,避免卵泡充盈却未形成可**的情况。下面从三个方面展开,帮助理解并操作性的防控要点。

个体化促排方案与基础评估

在促排前的评估中,应综合年龄、卵巢储备(如AMH水平、AFC数目)、体重等因素,制定与之匹配的促排方案。常见的策略包括GnRH拮抗剂方案与长程GnRH激动剂方案,前者在调整药物剂量方面更具灵活性,后者在部分人群中有更稳健的控制效果。药物起始剂量需要以基础评估为依据,目标是在多次监测后,使卵泡群达到成熟信号前保持稳定发育。成熟阶段的信号通常以卵泡径达到18-20毫米为临界点,此时触发时机的选择将直接影响可**的数量与质量。个体化设计不仅关注卵泡数量,更强调卵泡成熟度的一致性,以降低出现空卵泡的概率。通过优化起始剂量、调整进程中的用药节律,以及结合年龄与储备水平的风险分层,可以实现更均衡的卵泡发育,提升总体成败的基础。

严密监测与动态调整

监测是防控空卵泡的重要环节。通过规律化的超声评估与血清激素监测,实时观察卵泡成长曲线与雌激素水平(E2)。若卵泡发育明显滞后,可适度提高促排药物剂量或缩短评估间隔;若反应过强,需及时减药或调整方案,防止过度刺激引发不良事件并确保卵泡群的成熟同步。触发时机的决定应建立在多点指标之上:不仅要达到理想的卵泡径,也要结合E2水平及卵泡数量的平衡来判断。避免过早触发,避免过晚触发,均有助于减少空卵泡的发生概率。采卵前的时间点选择也应与卵泡的实际成熟度相吻合,确保**时可获得具有受精潜能的卵子。

可提供的具体数据支持与要点

空卵泡现象在IVF周期中的发生率通常较低,常见估计在0.04%到1%之间,且在不同人群与方案下呈现较大差异。年龄增大、卵巢储备下降、促排药物剂量不匹配、触发时机不当等因素与该现象相关联。数据提示:在达到18-20毫米的成熟信号、并实施合适的触发策略后,**成功率与可**量通常会提升,空卵泡的相对风险随之下降。某些促排策略(如联合触发的方式)在部分研究人群中显示出降低空卵泡风险与提高首轮**产出的一致性。综合监测与个体化调整的结合,有助于将首轮治疗的成功概率提升数个百分点,同时降低重复尝试带来的额外成本与身心压力。以数据为导向的决策,强调在促排阶段持续评估卵泡生长与激素变化,以便在出现偏离时及时纠正。

防止空卵泡需要从基础评估、个体化促排、严密监测与触发等四个方面协同发力。通过科学的治疗设计和动态调整,可以显著降低空卵泡的风险,提升可**数与终成功率。未来如遇促排阶段的挑战,建议与治疗团队共同制定并执行个体化方案,保持规律随访与记录,确保在每一个循环中都朝着更稳定的成熟卵泡获取与更高的**成功率迈进。