试管婴儿技术揭秘:探究其是否属于无性生殖及生殖原理

试管婴儿技术,作为现代辅助生殖技术的重要代表,为无数家庭带来了希望。它的出现不仅推动了生殖医学的发展,也引发了关于其生物学原理的广泛讨论。尤其是关于“试管婴儿”是否属于无性生殖,以及其实现的具体机制,成为许多公众关注的焦点。通过对这一技术的深入探讨,我们可以更好地理解其科学基础和应用价值,从而帮助更多人理性面对生育问题。

试管婴儿是否属于无性生殖?

“试管婴儿”一词,常被误解为一种不依赖的生殖方式,但实际上它的核心原理依然涉及决定的遗传因子。无性生殖,通常指不依赖伴侣的遗传物质,通过单一个体完成繁殖的过程,如植物的扦插繁殖、单细胞生物的无性分裂等。而试管婴儿技术,虽然在操作上躺在体外进行,但它依然依赖于性细胞(卵子和精子)结合的过程。

在试管婴儿的过程中,的卵子和精子在实验室条件下结合,形成受精卵,然后经过筛选和培养,终植入母体子宫,完成胚胎发育。这一过程,严格意义上仍属于有性生殖,因为它基于两个亲本的遗传物质融合,只是这个融合发生在体外的实验环境中。这与纯粹的无性生殖截然不同。

试管婴儿的生殖原理详解

试管婴儿技术的基本原理,是模拟自然受精的过程,但在实验室中进行“外部生殖”。其核心步骤可以简单归纳为卵子采集、精子处理、受精、胚胎培养和胚胎移植。

卵子采集:在经过促排卵药物刺激后,医生用细针在超声引导下取出成熟的卵子。

精子准备:同时,男性提助孕液样本,经过筛选筛除死精和非活动精子。

受精过程:常用的方法有常规受精(将精子与卵子共同孵育)和单精子注射(ICSI),后者特别适用于精子数量少或活力不足的情况。

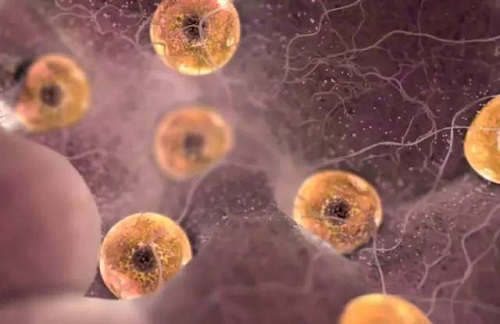

胚胎培养:受精后,胚胎在实验室中培养数天,以观察其成长和分裂的情况。

胚胎移植:挑选最佳的胚胎,植入母体子宫,等待成功着床。

这一连续流程中,关键在于模拟自然的遗传物质结合,但实际依赖于**双方的生殖细胞,因此不能归为无性生殖。

分析与科技现实

根据很多临床数据,试管婴儿的成功率在不断提升,但其机制的复杂性也不可忽视。例如,一项统计显示,先进的精子选择和胚胎筛选技术能显著提高成功率。而在一些特定情况下,如女性卵巢功能障碍、遗传缺陷等,试管婴儿提供了个性化和多样化的解决方案。这些都彰显了试管婴儿作为一种细致模拟自然繁殖的高科技方法,其本质仍然是基于性细胞结合的有性繁殖,而不是无性复制。

总结来看,试管婴儿并不属于无性生殖,而是一种通过体外控制条件下实现的有性繁殖技术。它利用了自然界时间和空间中的生殖规律,将两个的遗传信息在实验室中配对,实现遗传信息的融合和继承。

这种技术的不断优化和技术创新,也让我们更深刻理解人类繁衍的奥秘,也提醒我们在面对生育问题时,要理性认识其科学基础。未来,随着生殖医学的不断进步,也许还会出现更加安全、的辅助生殖方式,为追求生育的家庭打开更广阔的希望之门。