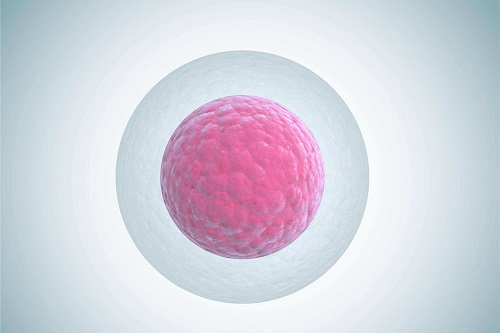

试管移植次日,囊胚的神秘蜕变历程揭秘

试管移植后的次日,囊胚正处在从休眠态向着床准备的微妙转变阶段。这一阶段看似安静,实则包含分子信号的交流、基因表达的重塑,以及母体内环境的快速调适。本文从内环境的对接、胚胎端的自我准备与信号对话以及可观察的数据三方面,揭示这一天的蜕变及其对着床与妊娠结局的潜在影响。

子宫内环境的初步对接

在移植后,内膜进入一个时间敏感的可接受状态,即着床窗(WOI)。为了顺利成立黏附与初步侵袭,内膜需在黏附分子、细胞因子和免疫调控方面达到协调。厚度通常在8-12毫米、血流充足时,既能提供机械支撑,又能让信号分子有效扩散。这些条件并非单点指标,而是多因素共同作用的结果。若内膜状态不理想,囊胚与内膜的对接就会受阻,着床概率随之下降。

囊胚端的分子对话与自我准备

囊胚在移植后的早期阶段开启与内膜的初步对话,黏附分子如整合素家族、黏附蛋白与细胞外基质的相互作用,构成贴壁的初步接触点。与此胚胎的代谢活动与蛋白合成发生重塑,向更地利用外环境的营养和离子转变,准备穿透保护罩如透明带或囊胚壳的屏障。双向信号还包括内膜细胞释放的趋化因子和组织基质成分,形成一个可持续的支持微环境。这样的蜕变并非瞬时完成,而是在跨日的时间尺度内逐步完成,决定后续的稳定着床与胚胎早期发育的顺利程度。

可观察的数据与临床意义

关于数据层面,单个高质量囊胚在合适内膜环境下的着床概率通常在30%-40%左右,且年龄与基础条件会带来波动。内膜厚度8-12毫米、血流充足等条件往往与更高的着床率相关。尽管如此,真正的妊娠结局也受宿主-胚胎相互作用的动态影响,若在早期阶段信号对接顺畅,妊娠率就更易提升。应认识到个体差异的存在,强调个性化监测与调控,如针对内膜状态的管理、营养与生活方式的综合调适,有助于让这一天的蜕变向稳定着床转化。

移植次日的囊胚蜕变是一个多层次、双向互动的过程,既包含胚胎自我调适,也依赖内膜的时序性准备。理解这一阶段的机制,有助于把握着床的关键时刻并从整体上提升结果的可能性。未来在临床与基础研究中,继续揭示信号网络与代谢重塑的具体路径,将为实现更高的成功率提供更的干预方向。