针灸移植前两天,全身血液循环改善益处多!

2025-10-10 09:56:49

来源:全民健康网试管婴儿频道

目录

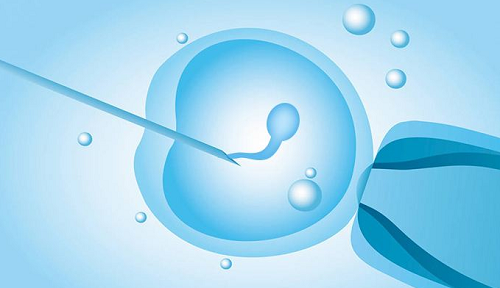

针灸在手术前的预备阶段逐渐成为临床对话的一部分。本文聚焦移植前两天进行针灸时,全身血液循环的改善及其可能带来的益处,以及在临床决策中应关注的理论基础与局限。

针灸对移植前血液循环的潜在作用机制

针灸通过刺激体表穴位,调节中枢与周围血管的张力,进而改变血液循环。研究提示,针灸可促使内皮释放一氧化氮等血管活性物质,增加外周动脉与微循环的灌注,降低血液黏度与阻力,从而提升组织灌注的均匀性。移植相关器官在手术窗期需要充足的灌注和氧供,短时的循环改善有望降低缺血再灌注的应激程度。

移植前两天针灸的实施要点与注意事项

移植前两天的针灸实施需由具备资质的专业人员进行,结合个体状态进行评估。通常关注抗凝药物、出血风险、感染史与全身情况,避免针刺部位增加出血风险。操作时偏向促进全身循环的穴位组合,强调缓解紧张、降低交感活性、提升局部灌注的综合效应,而非追求快速“见效”。应与主治医生沟通治疗计划与药物调整,确保方案一致。

数据支持、局限与未来研究方向

在数据方面,现有文献总体呈现针灸对血流动力学与微循环具有一定影响的趋势,但证据质量与一致性尚待提升。部分评估显示针灸可能带来末梢温度上升、毛细血管灌注改善等生理变化,且对压力应答的生理指标有正向作用。但这些效应的规模、持续时间及对具体移植结果的直接作用仍需更大规模的随机对照研究来明确。未来研究应加强标准化操作、剂量与时机的关系、不同移植类型的特异性效应,以及长期结局的评估。

移植前两天进行针灸以改善全身血液循环,存在一定的生理基础与潜在益处,但须以个体化评估和专业执行为前提。理性看待证据水平,结合手术规划、药物管理与围手术期护理,方能在确保安全的前提下探索可能的优化路径。