试管婴儿着床体验分享

试管婴儿着床是整个体外受精过程中的关键阶段,涉及胚胎与子宫内环境之间的复杂信号互动。理解着床的生物学基础、影响因素以及常见的体验差异,有助于在治疗过程中保持清晰的预期,并更好地与治疗方案对齐。本文从机制、体验解读以及优化策略三个方面进行梳理,力求以科普性视角帮助读者把握要点。

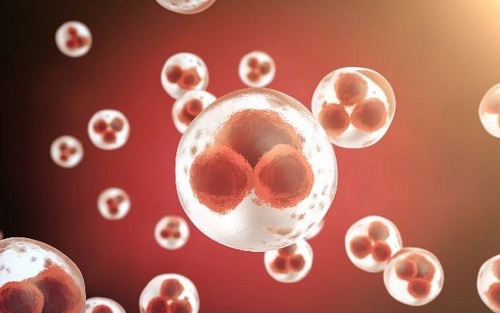

着床的生物学基础与关键影响因素

着床需要子宫内环境与胚胎信号的和谐时间序列。所谓受容窗口(window of implantation,WOI)指内膜对胚胎着床信号敏感的时间段,通常在移植后6-10天内达到佳状态。胚胎质量、内膜厚度、激素水平、免疫调节与子宫蠕动等多因素共同决定是否发生成功着床。科学的药物支持,尤其是黄体支持,能够帮助维持内环境的稳定,降低早期流产的风险。由于个体差异明显,治疗方案往往需要实现一定程度的个体化调整,以匹配不同的生理条件与治疗反应。

着床过程中的常见体验与信号解读

着床阶段的体验并非统一,常见的身体信号包括轻微腹痛、隐约的抽搐感、下腹不适、偶有出血样痕迹、情绪波动等。这些信号并不具备决定性证据的作用,往往受药物作用、压力和日常活动等因素影响。需要注意的是,若出现剧烈腹痛、持续性大量出血、发热或明显不适,应及时与治疗团队沟通,以排除并发症或需要进一步评估的情况。总体来看,信号的多样性强调了个体差异的重要性,不能以单一感觉来判断着床结果。

提升着床成功率的策略与数据支持

多项研究提示,着床成功概率与年龄、卵巢储备、移植时机及激素支持等因素密切相关。单次移植的着床率在不同年龄段存在明显差异,约在30岁以下的群体为40%到45%之间,30-34岁为35%到40%,35-39岁为25%到30%,40岁及以上低于20%。在合适的黄体支持下,着床后的妊娠维持也有所提升,且对早期妊娠风险有一定缓解作用。数据还显示,健康的生活方式对着床有积极作用,包括体重管理、规律作息、均衡饮食、适量运动以及避免烟酒和过度压力等,这些因素通过改善内膜环境和胚胎适应性,间接提高着床概率。尽管如此,治疗计划的效果仍高度依赖个体条件,因此需要与治疗团队共同制定并动态调整方案。

总体而言,试管婴儿的着床是一个受多方面因素共同影响的过程,理解其生物学基础、关注身体信号并执行个体化的治疗方案,有助于提升疗效与体验。未来的研究将进一步细化受容窗口、优化黄体支持方案,并推动个体化治疗的稳步推进。对于准备进入体外受精路径的人群,提前与治疗团队沟通目标、风险和时间表,按证据与个人情况制定计划,将有助于以更从容的步伐迎来新的希望。