卵泡发育为何形成空卵?空卵子形成原理揭秘

在探讨“卵泡发育为何形成空卵”的过程中,理解其基础机制与临床意义至关重要。这一现象不仅影响着女性的生育能力,也为辅助生殖提供了值得深究的科学问题。从卵泡的正常发育到空卵形成的过程,再到相关机制的深入剖析,本篇将为你揭示这一复杂而又引人兴趣的生物学奥秘。

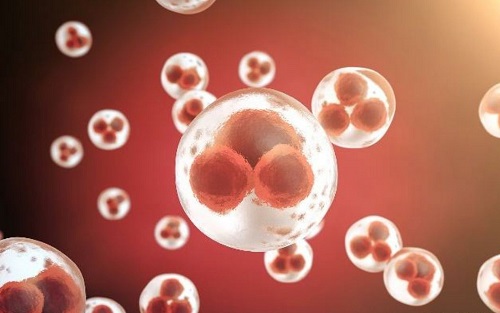

卵泡发育的基本过程与正常机制

卵泡的发育是女性生理周期中极其关键的环节,其主要步骤包括卵泡的生长、成熟和排卵。始于原始卵泡在卵巢内逐步发育成为初级卵泡,然后在激素的调节下,发展成次级、三级甚至成熟的Graafian卵泡。成熟的卵泡内含有即将排出的卵细胞,具备受精的能力。整个过程受到调节激素如促卵泡激素(FSH)和黄体生成素(LH)的精细控制,确保每一周期的正常发生。

空卵的形成——机制与原因分析

空卵,指的是在卵泡成熟或排出后,发现其内缺乏可受精的卵细胞或卵细胞发育异常。其形成的机制主要涉及卵细胞的减数分裂异常、卵泡发育不协调或卵细胞早期死亡等因素。例如,减数分裂过程中染色体异常可能导致卵细胞结构不完整,发育不良,终形成空卵。卵泡的营养供给不足、代谢异常或激素调节障碍也会干扰正常卵细胞的形成和成熟,造成空卵的出现。

空卵形成的生理与病理因素

经过大量研究发现,空卵的出现频率与多种因素相关。生理层面,年龄增长是影响卵细胞质量与数量的重要因素,年龄越大,染色体不稳定性越高,导致空卵形成概率增加。激素水平紊乱,如雌激素、孕激素或促卵泡激素的异常波动,也会干扰正常的卵泡发育路径,从而引发空卵。某些代谢性疾病、慢性应激状态和环境毒素的暴露,也会对**的正常发育产生不良影响。这些因素交织在一起,终导致卵泡发育过程中出现空卵。

具体数据支持与临床观察

根据统计,空卵的发生率在不同年龄段和不同个体中存在较大差异。在年轻女性中,空卵的发生率较低,约为10%左右,而随着年龄增长,这一比例可能升高至30%以上。某些促排卵药物的使用也会影响卵泡质量,增加空卵的风险。临床观察显示,空卵的发生不仅影响受孕成功率,也提示卵巢功能可能存在潜在紊乱,提示需要针对性的诊断和干预措施。

未来研究与应对策略

空卵形成虽在一定程度上受个体差异影响,但通过深入理解其机制,优化治疗方案,优化激素调节,改善卵巢环境,或许能够减少空卵的发生概率。不断推进相关科研,探索遗传因素与环境因素的相互作用,将为提高卵泡发育的质量提供更多可能。更多的了解将帮助我们揭开这一自然现象背后的奥秘,为生命的孕育开启新的希望。在面对卵泡发育的复杂性时,我们仍需持续探索,期待在未来实现更高的生育成功率与更完善的辅助生殖技术。